桥上桥旅游景点介绍

桥上桥,又名赤水桥,位于陕西省渭南市华州区赤水镇西的赤水河上,是临渭区和华州区的分界桥。下桥始建于清康熙六年(1667),后因洪沙拥塞桥孔,遂于道光十二年(1832)在原桥上叠建一桥。

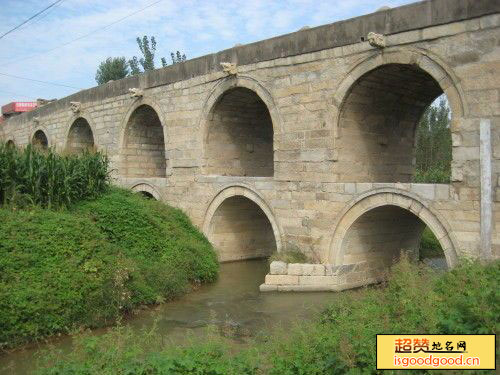

桥上桥为古代双重石桥,即赤水桥上桥。桥为东西走向,桥面宽5米,长70米。桥身全部以花岗石条砌筑,下桥为7孔拱形石桥,上桥为九孔拱形石桥,在第2孔至第8孔桥拱上方正中,各有一个石雕龙头,桥北有石雕龙尾。

桥上桥修筑历史

明神宗万历卅年,北直隶人王九叙以进士接任渭南县令,见到县城西门外沋河上无桥,过往行人只能徒涉。沋水“旱则成陆,涝则建瓴。其波涛泛溢,视渭加险焉。异时徒杠与梁,虽未病涉,至夏则飘飘付东流耳”,为长久计,遂于次年动工在沈水上“创以石桥”,并于卅五年竣工。万历卅八年继任的县令杨所修又加长了桥身,从此行旅称便,“益称永赖,赤水宜仿为之”②。可见沈水石桥建成后,赤水河上仍无石桥,因而才有“宜仿为之”的建议。

据《三续华州志》记载:下桥始建于清顺治十七年(1660年),竣工于康熙六年(1667年)。后因山洪暴发,河床淤高,桥眼堵塞,遂于道光十二年(1832年)又在原桥之上叠建了一座九孔石拱桥,从而形成了桥上桥的奇观。后来下桥被淤泥淹没,与八十年代初,被当地群众挖取砂石时发现,从而使”桥上桥”的奇姿展现于世。赤水桥上桥1992年4月被公布为省级重点文物保护单位。

下桥

清光绪十八年(1892年)版《新续渭南县志·赤水桥》一栏:“顺治庚子(十八年,即1660年)诸生李若兰、樊中杰等十余人创修(石桥),费不给。中丞白如梅捐千金,成于康熙丁未(1667年),号白公梁。”文中明确地指出这时所修的石桥是创修而不是重修;《三续华州志》也简要地记叙了下桥是“自康熙丁未,中丞白公捐金创建”。

《续华州志》记载最详:“有诸生李若兰、渭上诸生樊中杰、姚文英,耆民王希龙……之属。于顺治庚子鸠工命匠,驱石含木,方次第以就大观。则费尤虑其弗给也,中丞白公慨输千金。命渭南县丞孙公、州同知董公督理茸治。而梁告成于康熙丁未(六年,即1667年)。于是民佥曰白公梁。”这就是下桥的来历。

上桥

《新续渭南县志》记叙了下桥建成后,“至道光中百六十余年。河身渐高,堤累决。壬辰(道光十二年,即1832年)郡侯张公禀于道宪,捐集多资。派武生梁清选、耆民马声远督修。共九眼,旁设石栏”。《三续华州志》对修建上桥的原因叙述更详:“至道光中百六十余年,河身渐高,桥眼淤塞,水难畅流。以致堤岸累决,淹没民田无数。赤水南北尽成泽国,居民苦之。壬辰,郡侯张公禀请道宪,捐资重修。砌石增高,两边添设护栏,以防车马倾陷。自是河流复畅,堤岸籍无冲决。”从中可知:共有九孔的上桥建于公元1832年,自此就有了这座奇特的桥上桥。架设上桥的原因既不是一场暴雨洪流堵塞的结果,更不是地震使下桥桥身下陷,而是经过160余年的长期淤积,致使下桥桥眼壅塞,流水不畅,两岸常因此遭受洪涝灾害,后才架设了上桥。

桥上桥其他介绍

桥上桥

在华县赤水镇西的赤水河上有一座保护完好的古代双重石桥,即赤水桥上桥。桥为东西走向,桥面宽5米,长70米。桥身全部以花岗石条砌筑, 下桥为7孔拱形石桥,上桥为九孔拱形石桥,在第2孔至第8孔桥拱上方正中,各有一个石雕龙头,桥北有石雕龙尾。据《三续华州志》记载:下桥始建于清顺治十七年(1660年),竣工于康熙六年(1667年)。后因山洪暴发,河床淤高,桥眼堵塞,遂于道光十二年(1832年)又在原桥之上叠建了一座九孔石拱桥,从而形成了桥上桥的奇观。后来下桥被淤泥淹没,与八十年代初,被当地群众挖取砂石时发现,从而使”桥上桥”的奇姿展现于世。

景点信息最后更新时间@2022-02-23,如果您发现“桥上桥”景点内容有误或有更新,请点我纠正或提供新信息。