北福地遗址旅游景点介绍

北福地遗址,位于河北省保定市易县高村乡神石庄村村南台地上 ,占地面积3万平方米,地处于太行山、衡山、燕山三山交界处与华北平原的结合部,属于太行山东麓地区,史前时代属黄河下游地区 。

北福地遗址据地层关系划分为新石器时代第一期遗存(公元前6000—公元前5000年)、新石器时代第二期遗存(公元前5000年—公元前4700年)、新石器时代第三期遗存(公元前4700年—公元前2000年),该遗址发现了房址、灰坑、祭祀场等完整的房屋遗迹10余座,出土遗物包括天然石块、石料、各种类型的石制品、陶器残片、陶刻面具、胡桃等500余件;该遗址对研究北方地区史前文化具有特别重要的意义 。

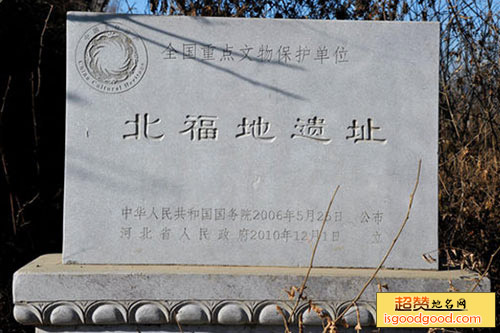

2006年5月25日,北福地遗址被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位 。

北福地遗址历史沿革

新石器时代,北福地遗址已形成史前村落。

1985年,河北省文物研究所与吉林大学考古专业联合组成拒马河流域考古队,调查发现了北福地遗址,并进行了试掘。

1997年,河北省文物研究所对北福地遗址进行了发掘。

2003年至2004年,河北省文物研究所对北福地遗址进行了连续2个年度的正式发掘。

北福地遗址历史文化

北福地遗址可分为甲乙两类遗存;甲类以素面红陶为主,炊器以釜、支架相配合,陶器组合是釜、支架、小口壶、碗。这种遗存与正定南杨庄类型可能有渊源关系,属于南杨庄仰韶类型的早期阶段;乙类遗存均为夹云母陶质,以陶盂、支脚相配套,另有碗、盘、磨棒等;北福地遗址年代与磁山文化、兴隆洼文化的年代大体相当,在地域上填补了此2支文化之间的空白。

北福地遗址遗址特点

北福地遗址,据地层关系划分为新石器时代第一、二、三期3个时期的新石器时代的文化遗存。

北福地遗址新石器时代第一期遗存(公元前6000—公元前5000年),占地面积3万平方米,文化层堆积0.5-1米左右,发掘面积1200平方米,主要特征以直腹盆与支脚为典型陶器均为夹砂夹云母陶,不见泥质陶,文化面貌与容城上坡一期、磁山早期遗存具有许多相似之处,与燕山南北地区的兴隆洼文化也有一些相近因素,相对年代应大体相当,属较早期的新石器文化遗存。

北福地遗址新石器时代第二期遗存(公元前5000年—公元前4700年),主要特征以釜、钵与支脚为典型陶器,除夹砂夹云母陶外,还有不少的泥质灰陶和红陶器,文化面貌与镇江营一期晚段,南杨庄一期等基本属同一类遗存,相对年代亦大体相当,略早于后岗一期文化,属前仰韶时代遗存。

北福地遗址新石器时代第三期遗存(公元前4700年—公元前2000年),未见完整的文化层堆积,主要文化特征以双耳壶、敛口钵等为典型陶器,文化面貌与雪山一期和镇江营三期遗存相似。

北福地遗址所获荣誉

2021年12月,入选“河北百年百项重要考古发现”名单。

北福地遗址其他介绍

北福地遗址位于河北省易县太行山东麓地区,史前时代属黄河下游地区。

1985年,河北省文物研究所、吉林大学考古专业和保定地区文物管理所联合组成的拒马河考古队,调查发现并试掘了北福地遗址。1997年,河北省文物研究所对遗址进行了发掘。2003—2004年,河北省文物研究所对北福地遗址进行了连续两个年度的正式发掘。

北福地新石器时代第一期遗存的主要特征以直腹盆与支脚为典型陶器均为夹砂夹云母陶,不见泥质陶。文化面貌与容城上坡一期、磁山早期遗存具有许多相似之处,与燕山南北地区的兴隆洼文化也有一些相近因素,它们的相对年代应大体相当,属较早期的新石器文化遗存。一期遗存的绝对年代大约在公元前6000—前5000年间,即距今8000—7000年之间。

北福地新石器时代第二期遗存的主要特征,以釜、钵与支脚为典型陶器,除夹砂夹云母陶外,还有不少的泥质灰陶和红陶器。文化面貌与镇江营一期晚段,南杨庄一期等基本属同一类遗存,相对年代亦大体相当,略早于后岗一期文化,属前仰韶时代遗存。二期遗存的绝对年代约在公元前5000年—前4700年间,即距今约7000—6700左右。

北福地三期遗存,未见完整的文化层堆积,主要文化特征以双耳壶、敛口钵等为典型陶器,文化面貌与雪山一期和镇江营三期遗存相似,年代亦应大体相当。

2006年北福地遗址作为新石器时期的古遗址,被国务院列入第六批全国重点文物保护单位。

景点信息最后更新时间@2022-02-23,如果您发现“北福地遗址”景点内容有误或有更新,请点我纠正或提供新信息。